12月19日、日本市場でのビジネスの可能性を調査するために来日したConfluentのふたりのエグゼクティブ – グローバルシステムインテグレータ&コンサルティングパートナー担当ヘッドのティム・アトウッド(Tim Attwood、トップ画像右)とAPACリージョンのシステムエンジニアであるデイビッド・ピーターソン(David Peterson、トップ画像左)に単独インタビューする機会をいただきました。Confluentという社名にピンとこなくても、分散型ストリーミングプラットフォームとして日本でも注目されはじめてきた「Apache Kafka」のメインディストリビュータと聞けば、会社の概要がイメージできる方も少なくないかと思います。「LinuxのディストリビュータとしてRed Hatが、HadoopのディストリビュータとしてHortonworksがいるように、ConfluentもKafkaとその関連システムをコアにビジネスを展開する企業」とティムは説明しています。

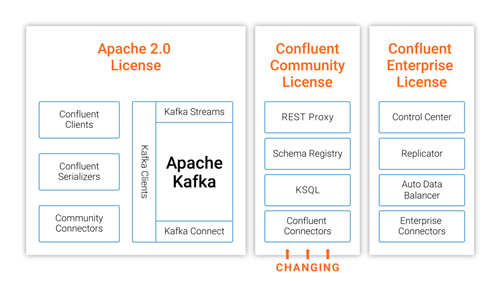

Kafkaといえば、11月末に行われたAWSの年次カンファレンス「AWS re:Invent 2018」において、Amazon CTOのヴァーナー・ボーガス(Werner Vogels)博士がその名もずばり「Amazon Managed Streaming for Kafka」を発表し、大きな話題を呼びました。そしてその約2週間後となる12月14日、Kafkaのメインの開発元であるConfluentは、同社が開発/提供する4つのソフトウェア – 「REST Proxy」「Schema Registry」「KSQL」「Confluent Connectors」をApache 2.0 Licenseから「Confluent Community License」へと移したことを発表しました。これにより、ユーザはこれらの4つのソフトウェアプロダクトを、AWSのようなConfluentの競合となるSaaSプラットフォーム上から提供することはできなくなります。ただし、Confluentのジェイ・クレップス(Jay Kreps)CEOが強調するように、Apache Kafkaはこれには含まれではいないことに注意が必要です。

- 【Confluent】License Changes for Confluent Platform

- 【Confluent】Confluent Community License FAQ

今回のライセンス改訂によりREST Proxy、Schema Registry、KSQL、Confluent Connectorsが「Confluent Community License」に移り、AWSやGCPなどコンペティターのSaaSとしては提供不可になった(Confluentのサイトより)

This has no effect on Apache Kafka, which is developed as part of the Apache Software Foundation and remains under the Apache 2.0 license, and to which we continue to contribute actively. It just impacts the open source components that Confluent maintains.

–Jay Kreps, CEO of Confluent

Confluent Community Licenseの下であっても、ツールを無償でダウンロードしたり、これらを使った開発を行ったり、そしてそのコードを公開することも商用提供することも今まで通り可能です。ただし、先にも触れたとおり、競合のSaaSオファリングとして提供することはできません。オープンソース企業であることを標榜してきたConfluentがなぜ、厳密にはオープンソースとは言えないライセンスに、KSQLなど重要なソフトウェアを移したのでしょうか。「今回のライセンスアップデートはAWSのマネージドKafkaのリリースの影響か?」と聞くと、ティムはあっさりと「そのとおり」と答えています。

「ほかのクラウドベンダもKafkaサービスを出しているが、AWSの影響力は非常に大きい。ライセンスのアップデートについては以前から検討してきたが、そういう意味ではAWSのアナウンスはトリガだったといえる。我々はKafkaやその他の関連プロダクトの開発を続け、オープンソースとして提供してきた。顧客からのフィードバックを受け、それをプロジェクトに還元するのが我々のやり方で、同じようなアプローチはHadoopやMongoDBも取ってきている。しかし、AWSやその他のクラウドベンダは自分たちのプロプライエタリの売上が重要なのであり、コミュニティへのコミットメントはまるでない。別にそれは悪いことではなく、アプローチの違いにすぎないが、Confluentがこれからも継続的にKafkaやエコシステムを発展させ、よりよいプロダクトやサービスを世の中に届けていくためには、これまでのライセンスの枠組みだけでは難しいと判断した」

ざっくりいうと「コミュニティに還元しないAWSやクラウドベンダに、これ以上のタダ乗りはさせない」という感じでしょうか。デイビッドもまた同様に「開発者はこれまでとなんら変わることなく、KafkaもKSQLも使うことができる。コードがオープンであることも変わらないし、開発者にとって不利益になることは少ないはず」とコメントしています。しかし、ある意味、AWSの締め出しとも受け取られかねない今回のライセンス改訂に不満をもつ開発者も少なくありません。その点についてティムに聞くと「いろいろな意見があることは承知している。しかし、何度もいうが、KafkaなどコアのコンポーネントはいままでどおりApache Licenseの下で提供を続けていくことに変わりはない。したがって我々のビジネスに大きな影響が出るとは思っていない」と答えてくれました。

2018年はいわゆる”オープンソースベンダ”と呼ばれてきた企業に関する大きなアナウンスが数多くあった年でした。IBMによるRed Hatの買収、HadoopディストリビュータのClouderaとHortonworksの合併をはじめ、MongoDBやElasticSearchもConfluentに先駆けてそのライセンス体系を変更し、ユーザの間で議論になっています。そしてこうした動きの背景にはやはり世界最大のクラウドベンダであるAWSの存在を無視することはできません。とくにここ数年、AWSが注力しているデータサービス系を中心としたオープンソースベースのマネージドサービスの数々は、「サービスレベルにかなり問題があるように思える」(デイビッド)とはいえ、やはり圧倒的なパワーを秘めています。「AWSがKafkaやオープンソースの世界に入ってくることは(オープンソース企業として)歓迎しない?」と聞くとティムは「いや、そんなことはない。AWSの影響力はとにかく大きい。だからマネージドKafkaをAWSが出したことで、Kafkaの市場そのものが大きくなり、開発者以外にもKafkaの存在がひろく知られる可能性は高くなった」とマーケティング効果としての期待を示しています。たしかにConfluentのようなオープンソース企業にとってAWSは諸刃の剣といった存在なのかもしれません。Kafkaのようにデファクトの地位を獲得しつつあるオープンソースとその母体企業が、AWSのように圧倒的なリソースパワーをもつメガクラウドベンダとこれからどう向き合っていくのか、そうした意味で2019年はオープンソース業界にとって重要なターニングポイントになるような気がします。

2