※この記事は「文を紡ぎ編む人たちの Advent Calendar 2022」の11日目の参加記事です。

高校生くらいのころから社会人になって数年経つくらいまで、本や雑誌、新聞記事などで目についた言葉をノートに書き留める習慣があった。書き留めるときのルールはひとつ、文章の長さに関係なく、一言一句、正確に書き写すこと。句読点の位置も、難しい漢字も、送り仮名も、改行も、すべてそこに記されているままに書き写す。どうして10代の自分がただの書き写しにそんなルールを設けたのか、今となってはまったく覚えていないのだが、自分の心が動いた瞬間をできるだけ正確にスナップショットしておくという習慣は、文章を書くという仕事のあちこちで助けになってくれたように思う。

もっとも、その習慣もずいぶん前に途切れてしまい、昔の記述はかすれて見えにくくなっている。ただ、このノートに書き留めていた言葉のいくつかは、仕事やプライベートで前に進めなくなったとき、心にのしかかった重しをずいぶんと軽くしてくれた。今回、このアドベンドカレンダーに参加するにあたり、久しぶりに古いノートをぱらぱらとめくりながら、書き仕事を続けるにあたって支えてくれたいくつかの言葉をピックアップしてみた。

「沢木さんは大学卒業後、いきなりフリーランスのライターとして活動を始めましたよね。当時将来への不安はなかったのですか?」

沢木さんは余裕を持った口調で答えた。

「不安なんかなかった。世に出ている文章よりも自分の書いた文章の方が絶対におもしろいんだから、そこそこに暮らしてゆけると思っていた」

たぶん大学生ごろに書き留めたもので、沢木耕太郎の「不思議の果実」というエッセイ集で解説を書いた和谷純さんの文章から。当然ながらこれを書き写したときは、自分がフリーランスの物書きになっているなんてまったく想像していなかったのだから、まさに”不思議の果実”である。

あまり威張って言える経歴ではないが、フリーランスになる前、強制的に会社を離れることになってしまったため(早い話がクビである)、フリーになってもやっていけるかどうか、まったく自信がなかった。条件が悪くても、会社づとめの道を探したほうがいいんじゃないかという思いがなかなか拭えなかった。何より、組織を追い出されるような価値のない人間が書くものなんか誰も読んでくれるはずがない、そんな自虐的な気持ちに強く支配されていた。

そんなとき、背中を押してくれた存在のひとつが沢木耕太郎の言葉だった。もちろん、物書きとしてのレベルも実績も天と地ほどに違う。だが、短くない年月をエンタープライズITの世界で過ごしてきた自分だから書ける文章もきっとあるんじゃないか、いや、絶対にある – そんなふうによろよろと立ち上がってから、なんとか10年以上もの間、フリーランスの物書きとして暮らしてゆくことができた。残念なことに沢木さんのように「世に出ている文章よりも自分の書いた文章の方が絶対におもしろい」と確信できる日はまだこないけれど(たぶん一生来ないんじゃないかなー)。

多くの人に向かって何かを発信していく職業は、強くないとやってられないんだと思う。

何を言われても、どういう感想をもらっても、それを自分の中でバランス崩さないよう聞けて、自分の糧に変えていける勇気と強さを持ちたい。

雑誌の編集者という仕事に就いてまだ間もないころ、何気なく手に取ったTV番組ガイドに連載されていた脚本家の北川悦吏子さんのコラムから。人気ドラマの脚本を次々と手掛けていた北川さんにはたくさんのファンがいたが、同時に多数のアンチも存在した。まだネットがそれほど影響力をもつ前に書かれたコラムだが、批判という範疇をはるかに超えた心ない誹謗中傷はいつの時代も容赦なくクリエーターの心を抉っていく。おそらく北川さんほどの人気脚本家であれば、当時の仕事から「逃げる」という選択は決して許されなかったのだろう。つらい状況にありながらも必死で自分で自分を鼓舞していたように見受けられる。

これもあまり褒められた話ではないが、メディアに書いた記事が何度か炎上してしまったことが何回かある。関係する企業から「記事を取り下げろ」と編集部に強い圧力がかかったこともあるし、悪意をもった数名のエンジニアから集中的に攻撃され、それがソーシャルで大きく拡大したこともある。「自称ライター」だの「金もらって書いてるんだろ」あたりは言われすぎて、蚊に刺されたくらいにしか感じなくなった(それでも蚊に刺されたなりの不快さは残る)。ただ幸運なことに、取り下げろと言われて記事を取り下げた媒体もなければ、叩かれやすいライターだから依頼が減るということもなかった。フリーランスはやはり、一緒に仕事をする相手との信頼関係がないと成り立たない商売だとつくづく実感する。

北川さんの言葉は10年くらい前、最初に炎上してしまったとき、ずっと呪文のように心のなかで唱えていた。強さ、バランス、勇気、強さ、バランス、強さ、強さ、強さ…どこまで自分の中に落とし込めたかはわからないが、ダメージをかなり和らげてくれたのは確かだ。ただ、現代のソーシャルメディアの炎上は拡がるのも速いが人々が忘れていくのも速い。自分の傷が癒えるより先に騒動は静まり、そのうち誰も話題にしなくなる。いまはおそらくそちらのバランス – 当事者が負った心の傷の深さと世間の忘却のスピードのギャップを埋めるほうがより難しくなっているのでは、と最近の炎上騒ぎを見ていて思う。

「そうですね。でもあなたはわかってくれています。私はあのランプを、

会ったこともないあなたのために作ったのです。どこかの誰かがきっと

気に入ってくれると信じて、一生懸命作ったのです。」

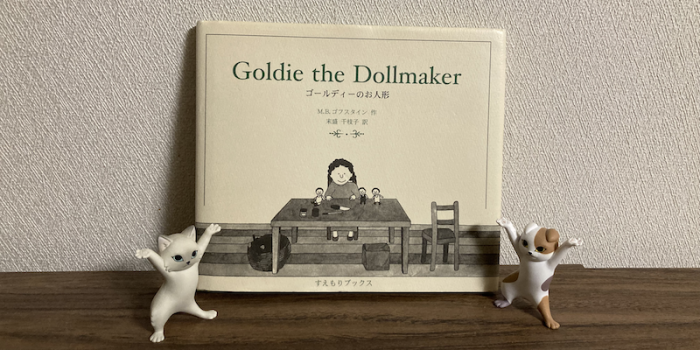

米国の著名な児童文学作家 M.B.ゴフスタインの絵本「ゴールデーィのお人形」より。ちなみに原題は「Goldie the Dollmaker」なので”人形師ゴールディ”という訳のほうが絵本の内容からしてもあっている気がする(子供向けではないが)。

有名な絵本なので知っている人も多いと思うが、プロフェッショナリズムの権化のような人形作家のゴールディーが、その仕事や芸術へのマニアックなこだわりを大好きな友人に揶揄されてしょんぼりと泣いていると、夢の中にゴールディーのお気に入りのランプを作った職人があらわれてこのセリフをいう。どこの誰ともわからないあなたのために、一生懸命、気に入ってくれると信じてランプを作った、と。

ITの、それもエンタープライズで使うシステムや技術が中心のコンテンツははっきり言えば万人受けが難しい。どんなにがんばって書いても、発信の仕方を工夫しても、たくさんの人に読まれているという実感を得にくく、コンテンツ作成のモチベーションを維持するのに苦労することも多い。これは日本だけのことではなく米国でも欧州でも同様で、つい最近も毎日チェックしていたお気に入りの米国のITサイトが財政的な理由から媒体をクローズしてしまった。ITの記事は本当に読まれない&儲からないのである。

それでもごくごくたまに「あの記事は本当に良かったです」と感想をもらえることがある。誰の目にもとまらないと思っていたコンテンツがすこしでも誰かの心を動かすことができたとしたら、それはクリエーターにとって望外の喜びである。会ったことがない誰かのために書く – 実践するのはなかなかハードルが高いが、ときどきこの絵本を読み返しては染み込ませるように何度も同じセリフをなぞっている。

最後に”One more thing…”としてもうひとつ。今年の夏、父を亡くし、そのちょうど1週間後に母を見送った。また、春には最初の会社で親しくしていた先輩も亡くなってしまった。これからだんだん周囲で訃報を聞くことも増えていくのだろう。なかなかに堪えるけどね。

悠久から見れば人が創る作品は水すましが水面にくるくると描く小さな輪のようなものかもしれぬ。

しかし人は生きている限り、たとえ偶然のめぐり合わせにせよ、出会った人々やその作品から受けた感銘というものを大切にする。それはその人の生涯の大切な宝である。

向田邦子さんの「男どき女どき」で解説を書いた風間完さんの文章から。飛行機事故で早すぎる死を迎えた向田さんだが、その作品の輝きは何十年経っても色褪せない。ここまで書いたとおり、文章にかかわる仕事は割に合わないことも多いのだが、自分が誰かから受けた感銘を顔も知らない誰かに伝えていていくこともできる仕事と考えるなら、そんなに悪くない選択だったなのかも…とも最近は思っている。

Thanks for reading! 皆様、良いクリスマス&良いお年をお迎えください。

8